Oleh: Bethriq Kindy Arrazy

HUTAN hujan tropis yang mengitari kawasan Gunung Slamet di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat di sekitar lereng gunung. Lebatnya vegetasi di sisi selatan Gunung Slamet menjadi rumah bagi ratusan air terjun yang mengalir deras untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga.

Air yang berasal dari Gunung Slamet, selain dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga juga dimanfaatkan untuk sektor pertanian, perikanan, hingga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Situasi itu berubah drastis, sejak PT Sejahtera Alam Energy (SAE) melakukan pembukaan lahan untuk infrastruktur jalan yang menyambungkan ke lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) pada akhir 2017.

Pembukaan lahan telah mengakibatkan banjir bandang. Warga di lereng Gunung Slamet seketika mengalami krisis air bersih.

Salah seorang warga yang mengalami krisis air bersih adalah Karsan (57), warga Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Karsan yang sehari-hari bekerja sebagai buruh tani harus merogoh kocek Rp350.000 per bulan untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Jumlah tersebut sudah dikurangi subsidi yang ia terima.

“Kalau nggak dapat bantuan atau kategori warga mampu, sebulan bisa mengeluarkan biaya Rp750.000,” kata Karsan saat ditemui apakabar.co.id di Desa Karangtengah, Banyumas, Minggu (22/12).

Pasca-krisis air, Karsan bersama warga lainnya memutuskan berlangganan air bersih dari Pansimas, semacam badan usaha milik desa. Meski pengeluarannya tak sebesar dulu, kini pengeluaran Karsan untuk air bersih mencapai Rp5.000 sampai puluhan ribu per bulannya.

“Dulu air bersih sudah dicukupi dari Gunung Slamet melalui selang-selang kecil yang mengalir ke rumah-rumah warga. Sekarang harus langganan air dari Pansimas,” ujarnya.

Ketua Umum Komunitas Save Slamet, Budi Tartanto tidak menampik bahwa krisis air bersih telah terjadi sejak akhir 2017 hingga 2019. Saat itu, ada 6 (enam) desa di Kecamatan Cilongok yang terdampak langsung, di antaranya Sokawera, Sambirata, Gununglurah, Panembangan, Rancamaya, dan Langgongsari.

Kekurangan air juga berdampak pada 30 desa yang berada di bagian bawah. Desa-desa itu terletak pada perlintasan yang dilalui Sungai Logawa, Banjaran, Mengaji dan Pelus. Kini, debit air di sungai tersebut telah berkurang drastis.

Berkurangnya debit sungai berdampak pada dua induk mata air, seperti mata air Sumur Pengantin dan mata air Suci. Kini, kedua mata air tersebut telah lenyap akibat tertutup pasir bercampur lumpur. Lenyapnya dua induk mata air juga memicu matinya ratusan mata air kecil yang tersebar di lereng selatan Gunung Slamet.

Penurunan debit air juga berdampak pada produktivitas di sektor pertanian dan perikanan. Secara perlahan, banyak warga menjual lahan sawah dan kolam ikan.

Endapan lumpur di lahan sawah telah membuat warga bekerja lebih ekstra. Sementara itu, produktifitas yang dihasilkan tidak sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan.

“Lumpur yang menggenangi lahan sawah warga sangat keras. Terkadang memerlukan alat berat untuk menghancurkan. Padahal biasanya untuk menggemburkan tanah cukup dengan cangkul,” terangnya.

Demi menyambung hidup, sejumlah warga di lereng Gunung Slamet memilih beralih profesi. Dari yang sebelumnya petani dan peternak ikan, berganti menjadi pekerja serabutan atau merantau ke Jakarta menjadi kuli bangunan atau bekerja di sektor informal lainnya.

Pembukaan lahan juga berdampak terhadap rute perlintasan satwa di hutan Gunung Slamet. Di beberapa kesempatan, satwa liar seperti macan, monyet dan babi hutan kerap mendatangi permukiman warga. Akibatnya kebun warga menjadi rusak.

Budi mengistilahkan aktivitas satwa tersebut sebagai bagian dari ekspresi protes mengenai kerusakan ekosistem di wilayah selatan Gunung Slamet.

Lebih jauh, Budi membeberkan, perusahaan yang menggarap pembangkit listrik tenaga panas bumi di kawasan Gunung Slamet telah beralih dari PT Sejahtera Alam Energi (SAE) kepada PT Nirwana Suci Abadi.

“Sekarang perusahaan yang menggarap ganti ke PT Nirwana Suci Abadi karena potensi panas bumi di sumur F dan H tak mencukupi. Padahal PT SAE selama eksplorasi sudah menghabiskan triliunan rupiah,” paparnya.

Meski berganti pengelola, Budi bersama Komunitas Save Slamet yang tersebar di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Brebes, Tegal hingga Pemalang akan terus memantau pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Gunung Slamet. Mereka juga menyatakan sikap untuk menolak keras proyek tersebut.

“Sampai kiamat pun kami tetap menolak. Apapun risikonya tetap menolak. Tidak ada kata kompromi menjaga Gunung Slamet. Mempertahankan hajat hidup orang banyak bagian dari jihad fii sabilillah,” tegasnya.

Minim Sosialisasi dan Partisipasi Warga

Penolakan pembangunan pembangkit listrik tenga panas bumi (PLTP) tak hanya terjadi di Gunung Slamet, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Penolakan serupa juga dilakukan warga di lereng Gunung Gede Pangrango yang terletak di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Deklarator Aliansi Masyarakat Gunung Gede Pangrango (AMGP) Aherrojuddin menyatakan sikap menolak rencana pembangunan PLTP di Kawasan Gunung Gede Pangrango.

Sikap penolakan, kata Aher, selain karena alasan kelesatarian lingkungan, juga didasarkan pasca-kunjungan mereka (bersama 20 warga) di kawasan PLTP Dieng, Kabupaten Wonosobo, Jateng selama 2 hari pada medio 2023.

Dari kunjungan itu, AMGP menemukan fakta tentang air yang terkontaminasi hingga perubahan PH (keasaman) tanah. AMGP menemukan lokasi bekas pengeboran yang tidak direhabilitasi. Secara visual, bekas pengeboran di Dieng terus menyisakan sumur berlumpur yang mengeluarkan letupan gas.

“Inilah yang menjadi alasan kami menolak karena belum ada titik temu. Kalau proyek ini berjalan, sementara tidak ada kontrol masyarakat, kayaknya kemarin-kemarin, proyeknya sudah jadi,” ucap Aher, saat ditemui apakabar.co.id.

Pembangunan PLTP, menurutnya, akan berdampak langsung terhadap 3 (tiga) desa di bagian bawah, yakni Desa Sindangjaya di Kecamatan Cipanas, Desa Sukatani dan Desa Cipendawa di Kecamatan Pacet. Warga di ketiga desa inilah yang kemudian tergabung dalam Aliansi Masyarakat Gunung Gede Pangrango (AMGP).

Dari aspek sosialisasi, rencana pembangunan PLTP di Gunung Gede Pangrango ternyata sangat minim. Bahkan sejumlah pertemuan dilangsungkan setelah adanya desakan dari AMGP. Inisiatif itu bukan berasal dari Pemerintah Daerah Cianjur ataupun PT Daya Mas Geopatra.

Pertemuan yang digagas, kata Aher, justru menjadi momen bagi perusahaan (PT Daya Mas Geopatra) dalam menyampaikan dampak positif pembangunan PLTP. Pertemuan tidak menyinggung soal dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Bahkan pihak Pemda Cianjur, menurut Aher, tidak mengakomodir keresahan warga yang khawatir tentang kerusakan lingkungan akibat pembangunan PLTP. Termasuk, warga tidak pernah dilibatkan dalam sosialisasi proyek tersebut.

“Di sejumlah pertemuan, Bupati Cianjur tak pernah datang. Hanya diwakilin Asisten Daerah I. Kami hanya minta, akomodir dulu keresahan warga, bukan langsung dipertemukan dengan kontraktornya,” terang Aher.

Menurut Aher, lokasi PLTP diperkirakan membutuhkan pembukaan lahan hutan seluas 6 hektare dari total 1.118 luasan lahan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Adapun lebar jalan yang dibutuhkan mencapai 4-12 meter dengan panjang kurang lebih 4 km.

Aher khawatir, ketika PLTP Gunung Gede Parangrango dipaksakan akan berpeluang pada munculnya bencana banjir atau krisis air bersih di desa-desa di bagian bawah, yang hanya berjarak 500 meter dari proyek tersebut.

Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Pada 2023 misalnya, Kampung Gunung Putri di Desa Sukatani sempat kebanjiran akibat tingginya curah hujan yang menyebabkan tanggul pembatas sungai di kampung tersebut jebol. Banjir telah berdampak terhadap kehidupan 3.500 kepala keluarga. Termasuk menggenangi lahan pertanian dan perkebunan warga.

Tak hanya itu, di musim kemarau, debit air di hulu terkadang tak mencukupi bagi kebutuhan warga Desa Sukatani. “Nggak kebayang seperti apa dampaknya bila pembukaan lahan hutan di bagian atas terus dilakukan,” katanya.

Selain itu, di akhir 2023, warga dikagetkan dengan pematokan tanah untuk proyek PLTP di Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Cianjur. Menurut Aher, sejak pencabutan patok oleh warga, sampai hari ini belum ada lagi aktivitas serupa yang menyasar tanah milik warga.

Kabar pematokan itu telah menuai protes dari warga Desa Cipendawa. Pasalnya, pematokan disertai pengukuran lahan tersebut sangat simpang siur. Warga tidak mengetahui, apakah pembuatan patok merupakan bagian dari aktivitas Badan Pertanahan Negara (BPN) atau murni kegiatan PT Daya Mas Geopatra untuk PLTP.

Lahan yang dipatok, kata Aher, sebagian besar merupakan lahan bekas hak guna usaha (HGU) yang saat ini mayoritas menjadi milik warga. Alih status kepemilikannya merupakan buah dari kebijakan Presiden Joko Widodo di tahun 2014.

Namun saat ini, sebagian besar statusnya masih tanah girik. Alih status tanah girik menjadi sertifikat reguler diperkirakan baru tuntas pada tahun 2026.

“Ini sertifikat misalnya, milik warga menggarap di tanah A, sementara sertifikat muncul di tanah B. Program sertifikasi tanah ini sejak awal memang diburu-buru. Pemberiannya tidak tepat sasaran. Makanya kita dilema apakah pematokan berkaitan dengan PT Daya Mas Geopatra atau benaran BPN?” ujar Aher.

Dampak Lingkungan

Manager Kampanye Infrastruktur dan Tata Ruang WALHI, Dwi Sawung menilai konsekuensi dari pembangunan PLTP terhadap perubahan landskap pertanahan, selalu ada. Terlebih lokasi pembangunannya kebanyakan di kawasan pegunungan.

“Kalau di area yang ada habitat satwa juga akan memotong jalur peredaran satwa,” terangnya.

Selain itu, karakteristik pengeboran energi panas bumi memiliki kemiripan dengan standar pengeboran minyak dan gas (migas). Kesalahan standar operasional prosedur (SOP) berpotensi memicu keluarnya gas berbahaya, seperti Hidrogen Sulfida (H2S).

Kecelakaan kerja seperti itu pernah terjadi di PAD 28 PLTP Unit Dieng pada 2022 silam. Sebanyak 7 (tujuh) pekerja menjadi korban akibat peristiwa tersebut. Satu di antaranya dinyatakan meninggal dunia akibat menghirup gas beracun.

“Akibat kelalaian kerja menyebabkan pekerja meninggal dunia. Sampai sekarang belum ada tersangka. Walaupun misalnya dihukum ringan, itu kan, tetap kelalaian yang menyebabkan kematian yang seharusnya dihukum agar tidak terjadi lagi,” terang Dwi.

Selain itu, konsumsi air untuk memutar turbin PLTP cukup besar. Dibutuhkan sedikitnya 5.000 m3 air dalam setiap jamnya. Kebutuhan air dalam jumlah besar, berpotensi mengurangi debit air di bagian hulu. Sehingga tak heran jika warga di sekitar lereng gunung menjadi khawatir.

Selain itu, ungkap Dwi, pembangunan PLTP juga minim sosialisasi, baik oleh perusahaan, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat. Minimnya sosialisasi, selaras dengan minimnya partisipasi warga. Hal itu menyebabkan resistensi dalam bentuk penolakan karena minimnya pengetahuan terkait teknologi energi panas bumi.

Dwi menilai, minimnya sosialisasi menjadi penanda pola kerja birokrasi yang cenderung sentralistik dengan dalih proyek strategis nasional (PSN). Terlebih pelaksanaan di lokasi dilakukan secara tiba-tiba, misalnya dengan mendatangankan alat berat. Termasuk juga melibatkan pengawalan dari aparat kepolisian dan tentara lengkap dengan senjata.

“Pendekatan yang dibangun masih sentralistik dan militeristik. Bukan ngobrol baik-baik dengan masyarakat. Ini seakan-akan datang untuk menggusur, sehingga resistensinya tinggi,” urainya.

Dwi lalu mengingatkan, “Masyarakat punya hak untuk menerima dan menolak. Jangan diabaikan begitu saja atas nama kepentingan nasional.”

Genjot Potensi Energi Panas Bumi

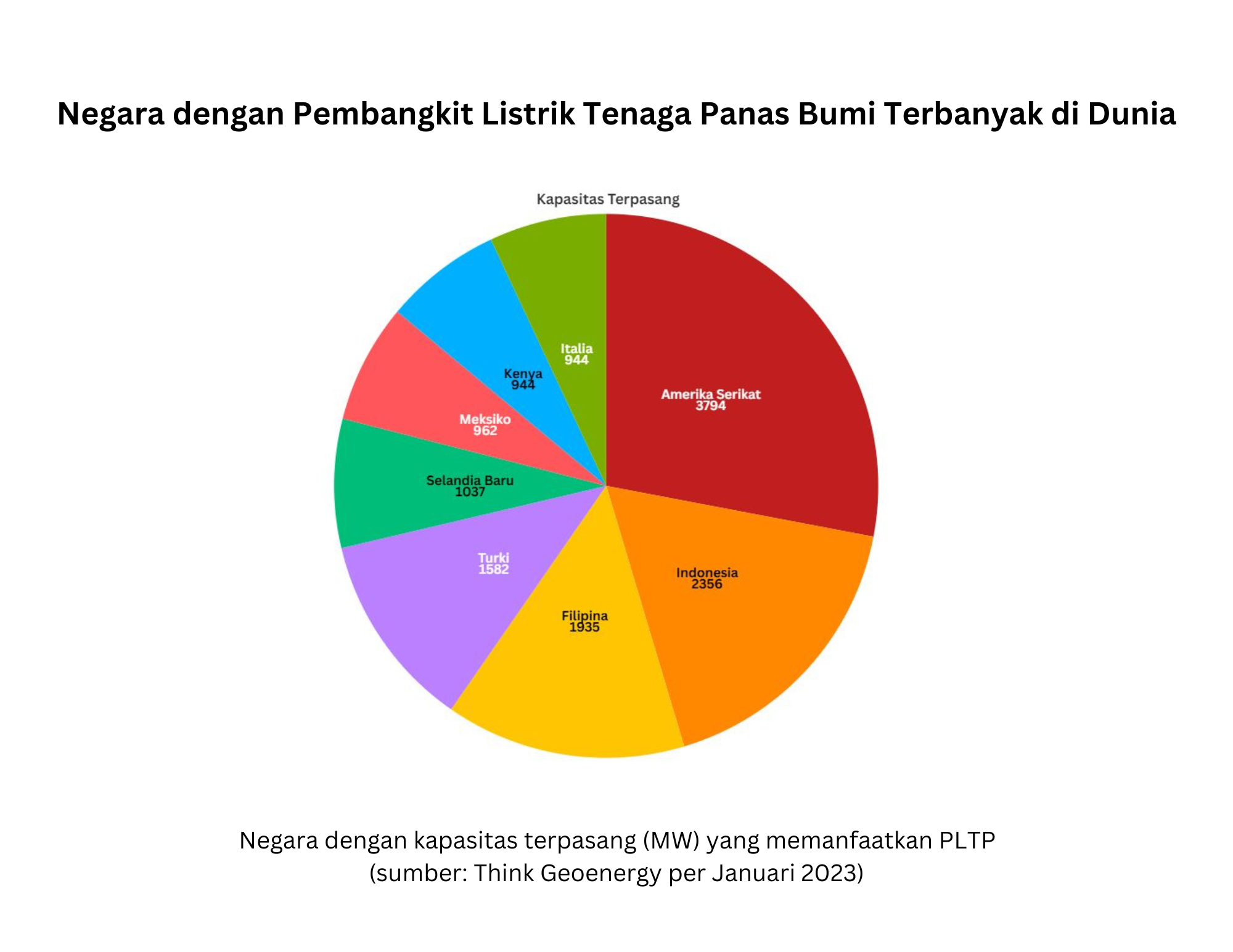

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menargetkan pembangunan pembangkit listrik baru berdaya 68 gigawatt (GW) dalam 10 tahun ke depan. Dari total target tersebut, sebanyak 48 GW merupakan porsi energi baru dan terbarukan (EBT).

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi kepada apakabar.co.id, menyampaikan komitmen pemerintah untuk terus menggenjot penyediaan energi panas bumi. Saat ini potensi energi panas bumi mencapai 23 GW. Dari total potensi itu, baru 11 persen yang terpasang.

“Target kita sampai 2029 akan menghasilkan penambahan energi baru terbarukan (EBT) dari panas bumi sampai 1,1 GW. Saat ini pemerintah ingin merancang deregulasi mengenai panas bumi,” kata Eniya.

Khusus terkait penolakan warga terhadap proyek PLTP di sejumlah daerah, Eniya berjanji akan meminta pelaksana proyek agar melibatkan masyarakat saat memulai pengembangan proyek PLTP. Cara itu, menurutnya perlu dilakukan untuk mengurangi resistensi sosial yang belakangan marak terjadi di sejumlah daerah.

“Termasuk menggandeng dunia internasional untuk mengatasi isu panas bumi di berbagai daerah,” paparnya.

Redaksi apakabar.co.id juga berupaya menghubungi Ketua Umum Asosiasi Panas Bumi Indonesia, Julfi Hadi, untuk mengonfirmasi proses sosialisasi yang telah dilakukan. Termasuk meminta padangan mengenai tantangan industri pengembangan energi panas bumi. Sayangnya hingga tulisan ini terbit, upaya konfirmasi sulit dilakukan. Julfi Hadi tidak merespons permintaan wawancara.

Karakteristik dan Evaluasi

Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengungkapkan energi panas bumi memiliki karakteristik yang khas. Pertama, meski disebut energi panas bumi, namun yang dimanfaatkan adalah uap air, dengan cara menginjeksikan air sampai ke lapisan bebatuan yang berhubungan langsung dengan dapur magma.

Uap air yang bisa dimanfaatkan yakni dengan standar temperatur antara 160-200 derajat Celsius. Uap ini yang kemudian digunakan untuk menggerakan turbin agar menghasilkan energi listrik. Bila uap air berada di bawah temperatur standar, air tersebut dapat dimanfaatkan kembali untuk proses injeksi.

“Kalau dilakukan dengan baik sebenarnya tidak berdampak kepada kualitas dan kuantitas air yang berada di gunung tersebut,” paparnya.

Kedua, lokasi pengembangan energi panas bumi sebaiknya berada di lahan hijau atau hutan. Kawasan itu, menurut Fabby, memiliki ketersediaan air yang melimpah serta dapat menjaga ketersediaan air.

Karena itu, perusahaan pengembang panas bumi yang baik, harus mampu menjaga kawasan hutan tetap hijau. Hal itu harus dilakukan, demi menjaga kualitas dan ketersediaan air tanah.

Fabby Tumiwa menyarankan agar perusahaan pengembang panas bumi untuk melakukan penanaman kembali atau revegetasi, setelah selesai proses eksplorasi. Namun yang terpenting, perusahaan harus meminimalisir pembukaan lahan. Sebab, semakin besar lahan yang dibuka, semakin besar pula biaya revegetasi yang dikeluarkan.

“Semakin luas hutannya maka semakin besar ketersediaan airnya. Jadi inilah sumber energi terbarukan dan berkelanjutan,” katanya.

Ketiga, ujar Fabby, panas bumi yang tidak memiliki nilai ekonomis dapat dimanfaatkan secara langsung (direct use) untuk sektor pariwisata sebagai tempat pemandian air panas.

Selama ini, investasi energi panas bumi termasuk yang paling mahal di antara energi baru terbarukan (EBT) lainnya. Fabby memperkirakan nilai investasinya mencapai USD 3.000 – 7.000/kW.

Besarnya nilai investasi disebabkan oleh proses pengeboran yang membutuhkan kedalaman 2.000 -3.000 meter dari atas permukaan tanah. Perbedaan sudut kemiringan pengeboran juga turut memengaruhi ditemukan atau tidaknya sumber panas bumi.

“Ini yang kemudian jadi penyebab lambatnya pengembangan panas bumi di Indonesia, karena tingginya investasi,” terang Fabby.

Selain itu, rasio keberhasilan pengeboran hanya sebesar 30-35 persen. “Artinya kalau mengebor tiga sumur, mungkin hanya satu sumur yang berhasil,” katanya.

Meluasnya resistensi sosial terkait pembangunan PLTP di sejumlah daerah, menurut Fabby, menjadi hal yang perlu dievaluasi oleh pemerintah. Untuk itu, pemerintah dan perusahaan pengembang panas bumi perlu membentuk komisi independen yang di dalamnya terdapat dari para ahli lingkungan, sosiolog, hingga antropolog.

Para ahli, menurut Fabby, perlu melakukan pendekatan sosial dan budaya sebelum proyek PLTP dilakukan. Pendekatan yang dilakukan seharusnya lebih humanis, termasuk mencari tahu lebih mendalam akar persoalan dari penolakan warga.

“Urusan beginian jangan melibatkan insinyur, untuk memahami akar persoalan penolakan warga,” paparnya.

Setelah komisi independen menjalankan peranannya dengan baik, kemudian dilanjutkan dengan menggagas konsultasi publik yang melibatkan seluruh elemen masyarakat terdampak.

Yang terjadi selama ini, beber Fabby Tumiwa, konsultasi publik hanya bersifat seremonial dengan mengundang elite lokal mulai dari Ketua RT, RW, lurah dan camat. Sedangkan warga terdampak langsung tidak pernah diundang.

“Itu bukan konsultasi publik. Lebih pemberitahuan elite lokal. Pakai ancaman, agar warga mensukseskan dengan tidak menolak. Terus dilaporkan sebagai konsultasi publik,” jelasnya.

Fabby menambahkan, “Pulang mereka diberikan uang transportasi dan bantuan sembako. Sudah selesai. Padahal konsultasi publik nggak sebatas itu.”

Namun yang terpenting, urai Fabby, pemerintah harus berani dan tidak segan-segan mencabut izin wilayah kerja panas bumi (WKP) terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran HAM. Termasuk bagi perusahaan yang dalam kegiatan operasionalnya melakukan tindakan kekerasan dengan melibatkan tentara atau polisi.

Saat sanksi pencabutan izin usaha betul-betul diberlakukan, Fabby Tumiwa meyakini, perusahaan pengembang akan lebih berhati-hati dalam menjalankan proses eksplorasi panas bumi.

“Jangan sampai pemerintah ingin mengembangkan panas bumi, tapi hak-hak warganya tidak dilindungi,” pungkasnya.