NEWS

Tragedi Siswa SD di NTT Menyingkap Masalah Biaya Pendidikan Dasar

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai peristiwa meninggalnya siswa SD di NTT mencerminkan kegagalan negara dalam menjamin pendidikan dasar yang bebas biaya, terutama bagi keluarga miskin.

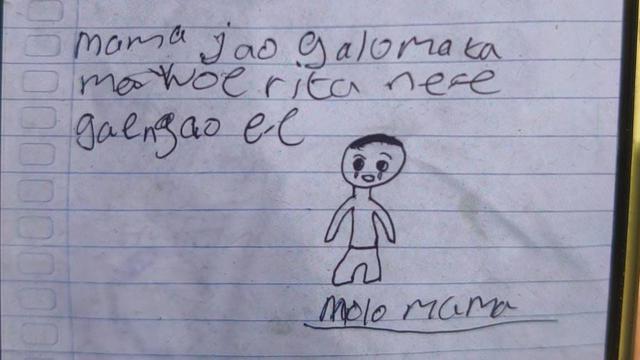

apakabar.co.id, JAKARTA - Kematian tragis seorang siswa Sekolah Dasar (SD) di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 29 Januari 2026 bukan sekadar kabar duka. Dugaan bahwa anak tersebut mengakhiri hidup karena tak mampu membeli buku dan pena menjadi sinyal keras rapuhnya perlindungan negara atas hak dasar anak untuk memperoleh pendidikan.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai peristiwa ini mencerminkan kegagalan sistemik negara dalam menjamin pendidikan dasar yang bebas biaya, terutama bagi keluarga miskin. Tragedi ini terjadi di tengah klaim pemerintah bahwa anggaran pendidikan terus meningkat setiap tahun.

“Di tengah narasi kenaikan anggaran pendidikan, realitas di lapangan justru menunjukkan bahwa nyawa seorang anak bisa melayang hanya karena harga buku dan pena yang tak terjangkau,” kata Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/2).

JPPI juga menyoroti pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang sebelumnya menyebut faktor utama anak putus sekolah adalah karena “tidak bisa jajan”. Menurut JPPI, pernyataan tersebut tidak mencerminkan realitas kemiskinan struktural yang dihadapi jutaan keluarga.

“Kasus di NTT ini membantah narasi tersebut secara telak. Anak-anak bukan berhenti sekolah karena tidak bisa jajan di kantin, tetapi karena biaya pendidikan yang terus membebani,” tegas Ubaid.

Meski pemerintah menggaungkan program Wajib Belajar 13 Tahun, JPPI mempertanyakan kesiapan negara dalam menanggung biaya pendidikan.

“Ketika sekolah diwajibkan, pertanyaannya sederhana: siapa yang membayar?” ujar Ubaid.

JPPI menilai persoalan ini berakar dari pengabaian konstitusi dan putusan hukum. Pasal 31 UUD 1945, Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 secara tegas memerintahkan negara membiayai pendidikan dasar tanpa pungutan.

Namun dalam praktiknya, beban biaya operasional masih kerap dialihkan kepada orang tua murid. “Ketika seorang anak SD merasa tertekan secara ekonomi hingga memilih mengakhiri hidup, itu pertanda fungsi perlindungan negara tidak berjalan,” tegas Ubaid.

Sekolah, lanjutnya, yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak, justru berubah menjadi ruang tekanan psikologis akibat persoalan biaya.

Lebih jauh, JPPI juga menyesalkan arah kebijakan anggaran pendidikan dalam APBN 2026. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimasukkan sebagai bagian dari operasional pendidikan.

Akibat ketentuan tersebut, sekitar 69 persen anggaran MBG (senilai Rp 223 triliun) bersumber dari anggaran pendidikan yang totalnya mencapai Rp769,1 triliun. Artinya, anggaran pendidikan di luar MBG hanya tersisa sekitar 14 persen, jauh dari amanat konstitusional 20 persen.

“Dana yang seharusnya memastikan anak punya buku dan alat tulis justru tersedot untuk program lain," kata Ubaid Pemerintah terlihat lebih sibuk mengurusi logistik makanan ketimbang memastikan anak bisa belajar tanpa tekanan.

Menyikapi situasi yang terjadi, JPPI menyampaikan 3 (tiga) tuntutan utama kepada pemerintah. Pertama, menghentikan narasi yang menyederhanakan persoalan putus sekolah sebagai masalah jajan. Kedua, melakukan audit menyeluruh dana BOS dan Program Indonesia Pintar agar tepat sasaran dan mencakup kebutuhan dasar siswa. Ketiga, mengembalikan fokus anggaran pendidikan sesuai amanat 20 persen untuk kebutuhan inti pendidikan.

“Jangan biarkan pena yang seharusnya menulis masa depan justru menjadi alasan seorang anak kehilangan nyawanya,” pungkas Ubaid.

Editor:

JEKSON SIMANJUNTAK

JEKSON SIMANJUNTAK